Mi vida ha sido ser abogado y no economista y es seguramente por eso que mi vida no la han gobernado principios económicos sino los principios éticos que, al menos hasta hace unos años, yo daba por sentado que regían nuestra profesión.

En estos más de 35 años de ejercicio profesional y debido a mi ignorancia de los principios que rigen la ciencia económica, he tratado de ajustar mi comportamiento antes a los principios que yo entendía que gobernaban desde antiguo mi profesión que a otras consideraciones de naturaleza mercantil. Seguramente me he estado equivocando toda mi vida y es ahora, al cabo de los años, cuando la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), algunos muy concretos LAJ (Letrados de la Administración de Justicia) y alguna que otra sentencia de nuestro Tribunal Supremo, han venido a sacarme de este error vital que, sin duda, he padecido y aún padezco.

Durante la carrera la fijación y cobro de honorarios es una ciencia que no se estudia y seguramente por eso cobrar ha sido siempre la asignatura más difícil para los abogados y abogadas en ejercicio; pocos de ellos dominan este arte y lo optimizan de forma que les permita vivir y ejercer dignamente y no desnaturalice por ello su profesión. Analizar el por qué de esta dificultad nos retrotrae miles de años atrás; pero no desesperes y sigue leyendo porque, aunque triste, la historia es interesante.

La antigüedad romana

Ayudar a quien te llama para ello era para los antiguos romanos una obligación cívica de naturaleza cuasi sacral, de ahí que el llamado en auxilio de alguien (el ad auxilium vocatus) no pudiese cobrar por su trabajo. Si recuerdas tus estudios de derecho canónico (aunque no se bien si todavía se estudia) recordarás que entre los delitos más execrables que podía cometer un hombre de iglesia se encontraba el de la simonía; es decir, la venta de bienes espirituales (sacramentos) a cambio de dinero. Dicho en corto y por derecho: comete delito de simonía quien vende los sacramentos: quien otorga el perdón de los pecados, la comunión, el viático, etc. a cambio de dinero es reo de dicho delito.

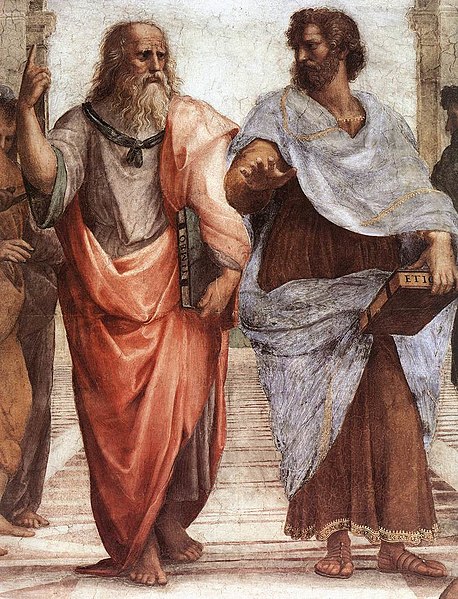

No te extrañará saber que el oficio del abogado (del ad auxilium vocatus) era, en la antigua Roma, como el de los sacerdotes o pontífices de los cultos, un «oficio». Porque con la palabra oficio (officium) no se designaba en latín ningún tipo de trabajo sino que con ella se hacía referencia a un deber moral para con el resto de los ciudadanos, un deber que se ejercía con liberalidad (gratuitamente) y de buena fe. Similar en su naturaleza a los servicios religiosos (que todavía se llaman oficios hoy día) los servicios jurídicos se prestaban ex officio a impulsos de ese deber cívico y sin salario alguno a cambio. Cobrar salario (merces) era para los juristas algo tan reprobable (mercennaria vox) como vender los sacramentos para los sacerdotes (delito de simonía).

Parece que en pleno siglo XXI los clientes de los abogados aún siguen teniendo presente esa naturaleza eminentemente gratuita de los oficios de los letrados pues en ningún otro lugar distinto de los despachos de abogados se echa más de menos la expresión «¿se debe algo?» en boca de los clientes. Al parecer los consumidores españoles estudian derecho romano antes de acudir a la consulta de un letrado.

Y ¿de qué vivía un abogado? Bueno, pues de las donaciones que el cliente quisiera hacerle «en honor» a sus servicios. De ahí que, aquello que reciben los letrados de sus clientes en honor a los servicios prestados no se denomine salario, indemnización, estipendio, suma, unto, gato, guita, pasta ni parné; sino que recibe un nombre bien distinto.

La vieja virtud romana llevó al tribuno de la plebe Cincio Alimento (el nombrecito del tribuno tiene su guasa) a someter a plebiscito en el 204 a.C. una ley que prohibía a los abogados cobrar por sus oficios y así promulgó una «lex muneralis» que convirtió a la abogacía en la profesión «liberal» que ahora es. Porque liberal viene tanto de libre como de liberalidad (donación); es decir, que los ingresos del abogado provenían en exclusiva de las «liberalidades» (las donaciones) que el cliente satisfecho le hacía en «honor» a sus servicios. Por eso los abogados llamamos a nuestros ingresos «honorarios» y por eso nos decimos profesionales liberales. Y así quedó nuestra profesión en aquel año 204 a.C., llena de gloria y virtud pero famélica y ayuna de numerario.

El pago de los abogados, como constató Cicerón, consistía apenas en tres cosas, todas ellas muy virtuosas pero poco nutritivas: la admiración de los oyentes, la esperanza de los necesitados y el agradecimiento de los favorecidos.

No es poca cosa esto que señaló Cicerón, luego volveremos sobre ello.

Sin embargo los dirigentes romanos pronto descubrieron que de la admiración, la gratitud y la esperanza no se vive por lo que, años después, Alejandro Severo, hombre sin duda piadoso y práctico a la vez, acordó asignar víveres a los abogados, fijándolos siglo y medio más tarde Ulpino Marisciano en 15 modii de harina por todo asunto in urgenti que finendo sit. Las penas, ya se sabe, con pan son menos y con 15 modii de harina las fatigas se conllevan mejor que pasando hambre; al fin y al cabo once arrobas de harina por un pleito, viendo lo que pagan ahora en el turno, oiga, no está nada mal. Sin duda Ulpino Marisciano tenía fondos de LAJ avant la lettre.

Quizá comprendas ahora cuan exacto es el término «de oficio» aplicado a los letrados y letradas de España; Cicerón se reconocería en ellos. En medio de una inacabable procesión de bellos discursos agradeciendo su labor, admirándose de su ejecutoria y constituyéndolos en la única esperanza de los desfavorecidos, las administraciones de España no les entregan ni los miserables 15 modii de harina que hace dos mil años ya les entregaba Ulpino Marisciano.

Obligados a trabajar por lo que se les quiera pagar ¿conoces un diseño de sistema más parecido a la esclavitud que este?

Sin embargo el mundo fue cambiando y con el advenimiento de la ilustración llegaron las teorías clásicas y hasta marxistas de la economía, cualquiera de las cuales, sobre ser absolutamente inaplicables a nuestro oficio —y escribo «oficio» con toda la intención— dieron pie a que Comisiones Nacionales de la Competencia y al resto de los «operadores» que enumeré arriba demostrasen más allá de toda duda su incapacidad para entender la esencia de una profesión que, quizá por ser demasiado grande, no les cabe en la cabeza.

Pero de eso escribiré otro día.

(Continuará)

Se atribuye comúnmente esta cita a Antonio Machado y he tenido ocasión de recordarla este principio de verano cuando, por razones largas de explicar, he vuelto a leer los capítulos iniciales de «El Capital», obra fundamental de Karl Marx y base de la ideología comunista. En ellos Marx habla de las mercancías y, muy machadianamente, distingue lo que él llama «valor de uso» del «valor de cambio». El valor de uso de una mercancía no precisa mayor explicación, las cosas sirven naturalmente para algo pues, si no sirven para nada, carecen de valor de uso; el valor de cambio, por el contrario, nos habla del intercambio de las mercancías y de las cantidades de cada una que habríamos de trocar para obtener una cantidad de la otra… es decir, cuantos pollos vale una vaca o cuántos litros de leche vale un martillo, proceso de cambio para el cual resulta muy útil el dinero, entidad que, fuera de esto, carece del más mínimo valor de uso como puso de manifiesto la archicitada frase que, entiendo yo que de forma apócrifa, se atribuye a los indios Cree.

Se atribuye comúnmente esta cita a Antonio Machado y he tenido ocasión de recordarla este principio de verano cuando, por razones largas de explicar, he vuelto a leer los capítulos iniciales de «El Capital», obra fundamental de Karl Marx y base de la ideología comunista. En ellos Marx habla de las mercancías y, muy machadianamente, distingue lo que él llama «valor de uso» del «valor de cambio». El valor de uso de una mercancía no precisa mayor explicación, las cosas sirven naturalmente para algo pues, si no sirven para nada, carecen de valor de uso; el valor de cambio, por el contrario, nos habla del intercambio de las mercancías y de las cantidades de cada una que habríamos de trocar para obtener una cantidad de la otra… es decir, cuantos pollos vale una vaca o cuántos litros de leche vale un martillo, proceso de cambio para el cual resulta muy útil el dinero, entidad que, fuera de esto, carece del más mínimo valor de uso como puso de manifiesto la archicitada frase que, entiendo yo que de forma apócrifa, se atribuye a los indios Cree.