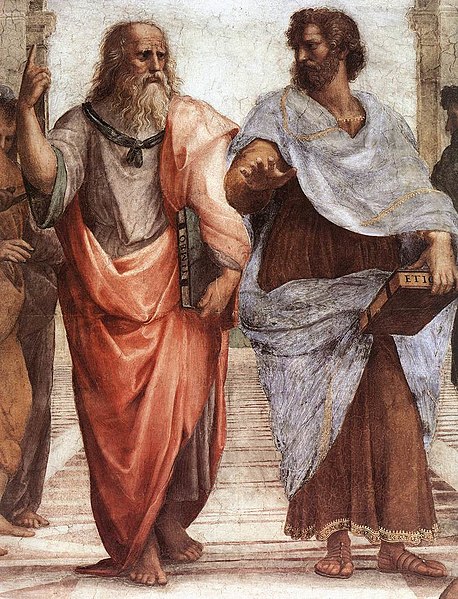

Las élites siempre han marchado un escalón tecnológico por delante del resto de la sociedad. Cuando el ser humano inició su, aún no acabada, transición de cazador-recolector a sedentario merced a la revolución agrícola, una élite experta en señalar los ciclos de las estaciones (los sacerdotes sumerios por ejemplo) consolidó su conocimiento y su gestión de la riqueza a través de la escritura. Fueron los alfabetos los que crearon los primeros bancos de memoria artificial y, gracias a ellos, los sacerdotes de unos imperios sedicentemente divinos pudieron, no solo fijar la ortodoxia de sus relatos religiosos, sino controlar la administración y la burocracia. Frente a un pueblo mayoritariamente analfabeto la élite de aquellos imperios dominaba la última frontera en tecnología de la información de la época: la escritura. El sacerdote leía los textos sagrados (declarar «sagrado» un texto en la época sería como declarar «divino» un usb en esta) y el pueblo lo escuchaba, creyendo en la sacralidad de aquellos ininteligibles grupos de dibujos cuneiformes.

Cuentan que los tlaxcaltecas, en cierta ocasión que enviaron a los españoles a negociar o intimar a una tribu enemiga, les pidieron que llevasen «papeles». Los tlaxcaltecas no conocían el contenido de aquellos papeles, lo que sí habían observado es que los españoles, cuando los miraban, podían cambiar súbitamente de forma de actuar y que, cuando un español era enviado en misión sería a otro lugar, siempre llevaba alguno de aquellos papeles que previamente les había entregado su jefe. Para tlaxcaltecas y aztecas las cartas eran tan mágicas como para los españoles lo eran los «quipus» mayas, un sistema de escritura que los españoles ni llegaron a sospechar que lo fuese y, creyendo que eran objetos mágicos (igual que los aztecas consideraban mágicas las cartas de los españoles) los prohibieron y persiguieron a quien poseyese uno. Un «quipu» es el objeto que ven en la foto y es un instrumento de almacenamiento de información consistente en cuerdas de lana o de algodón de diversos colores, provistos de nudos.

La situación se prolongó siglos. La élite escribía y leía al pueblo que obedecía las órdenes emandas de aquellos registros. Aquella tecnología de la información dio lugar a la ley (la norma escrita) que objetivizó separando de la memoria humana las reglas de funcionamiento de la sociedad. El software (el código, el adn) que regula el funcionamiento de las sociedades se escribió en lenguajes de programación llamados latín, griego, fenicio, castellano o inglés. Todavía hoy, uno de los programas de comportamiento social más exitoso, fue uno de aquellos programas de software escritos principalmente en arameo; se llama la Biblia y, a día de hoy, gobierna en mayor o menor medida la conducta de una de cada tres personas en el mundo. Las otras dos obedecen a programas diferentes pero también codificados de la misma forma que la Biblia: el Corán, el Canon-Pali o el Bhagavad-Guita.

Nihil novum sub solem, a día de hoy aún somos, en cierto modo, súbditos de aquellos imperios; ni sus reyes ni sus sacerdotes nos gobiernan pero, los textos que ellos escribieron y los principios morales que en ellos se contienen, aún rigen las vidas de las personas.

Esta situación perduró siglos y sólo fue puesta en cuestión con la llegada de una nueva revolución tecnológica en el campo de la información: la imprenta.

Gracias a la imprenta la capacidad de replicar la información contenida en los libros aumentó exponencialmente. No sólo eso, la producción de libros dejó de ser una costosa tarea para pasar a ser un negocio; la producción de libros ya no se justificaba por la necesidad de transmitir las ideas precisas para el mantenimiento de un determinado status quo, ahora la producción de libros podía hacer ricos a los impresores.

Al ampliarse la producción de libros estos comenzaron a tratar temas distintos de los religiosos e incluso se atrevieron a imprimir libros prohibidos por la propia iglesia. El índice eclesiástico de libros prohibidos pasó a ser probablemente el primer hit parade de la literatura pues los libros que aparecían en él pasaban a ser el oscuro objeto de deseo de muchos miles de lectores. La humanidad, con cada presión de los tórculos y prensas, allanaba el camino de la ilustración.

La humanidad comenzó a leer cuando las élites ya dominaban la nueva tecnología y este proceso se repitió con el cine, la radio y la televisión: la población consumía los productos que las élites les ofrecían, élites que a su vez controlaban los nuevos medios de comunicación.

Con la nueva revolución de los social media pareciera que la humanidad se ha llenado de «prosumers» (productores-consumidores) de contenidos y hoy todos somos capaces de producir videos, audios, textos… Y sin embargo las élites siguen estando un escalón por encima: ellos controlan las tecnologías y las plataformas que nos permiten hacer esto.

Hoy mi libertad de expresión no la controla un juez sino un algoritmo confeccionado al gusto de una empresa de Menlo Park (Facebook) o San Francisco (Twitter). Ese algoritmo, como los viejos textos sagrados, es el que decide lo que es moral y lo que no, lo que puede ser escrito y lo que no, la imagen obscena y la moralmente apropiada, y así controla nuestras vidas.

No le den vueltas, en materia de social media las élites siempre van un escalón por delante de las masas en materia de tecnología y, por eso, la justicia, la ciudadanía, los grupos humanos, hacen muy mal en inhibirse de los debates tecnológicos pues esa actitud conduce con frecuencia a situaciones que, como en el caso de los viejos textos, pueden perdurar mucho, a veces demasiado, tiempo.

No les canso más por esta noche, mi insomnio no es ninguna circunstancia eximente, pero sepan que, si queremos ser dueños de nuestras vidas y nuestro futuro uno de nuestros principales esfuerzos debe orientarse en el sentido de salvar el eterno escalón tecnológico que separa a la élite de la masa o, al menos, regularlo y controlarlo en beneficio de todos y, para poder hacerlo con éxito, antes hay que entenderlo en profundidad.

Vivimos una era apasionante, no deje que se le vaya la vida como un simple consumidor y trate de entender en profundidad la apasionante revolución que vive.

Otro día hablaremos de la sustancia de esta revolución: la información.

Se atribuye comúnmente esta cita a Antonio Machado y he tenido ocasión de recordarla este principio de verano cuando, por razones largas de explicar, he vuelto a leer los capítulos iniciales de «El Capital», obra fundamental de Karl Marx y base de la ideología comunista. En ellos Marx habla de las mercancías y, muy machadianamente, distingue lo que él llama «valor de uso» del «valor de cambio». El valor de uso de una mercancía no precisa mayor explicación, las cosas sirven naturalmente para algo pues, si no sirven para nada, carecen de valor de uso; el valor de cambio, por el contrario, nos habla del intercambio de las mercancías y de las cantidades de cada una que habríamos de trocar para obtener una cantidad de la otra… es decir, cuantos pollos vale una vaca o cuántos litros de leche vale un martillo, proceso de cambio para el cual resulta muy útil el dinero, entidad que, fuera de esto, carece del más mínimo valor de uso como puso de manifiesto la archicitada frase que, entiendo yo que de forma apócrifa, se atribuye a los indios Cree.

Se atribuye comúnmente esta cita a Antonio Machado y he tenido ocasión de recordarla este principio de verano cuando, por razones largas de explicar, he vuelto a leer los capítulos iniciales de «El Capital», obra fundamental de Karl Marx y base de la ideología comunista. En ellos Marx habla de las mercancías y, muy machadianamente, distingue lo que él llama «valor de uso» del «valor de cambio». El valor de uso de una mercancía no precisa mayor explicación, las cosas sirven naturalmente para algo pues, si no sirven para nada, carecen de valor de uso; el valor de cambio, por el contrario, nos habla del intercambio de las mercancías y de las cantidades de cada una que habríamos de trocar para obtener una cantidad de la otra… es decir, cuantos pollos vale una vaca o cuántos litros de leche vale un martillo, proceso de cambio para el cual resulta muy útil el dinero, entidad que, fuera de esto, carece del más mínimo valor de uso como puso de manifiesto la archicitada frase que, entiendo yo que de forma apócrifa, se atribuye a los indios Cree.